次の日の朝、アルフォンスが目覚めるとスカーはもう出かけていていなかった。

顔を合わせても何も話すことは無かったので、正直よかったと思った。

カレンダーにはバツが大きくつけられていて、明日までの命だと無言で伝えられている。

「・・・このままボクが食べられたら、兄さんはどうするんだろう。」

ただでさえ冬の間は暇をもてあましてしまう兄だ。

一人でなんか暮らせっこ無い。

部屋の掃除だって、食事の仕度だってろくにした事は無い。

きっと、何処に新しいお茶やコーヒー豆が入っているのか探す事から困るだろう。

それよりも、なによりも・・・このまま死んでしまったなら・・・。

「ダメだ、兄さんは一生後悔して自分を責めて生きてしまう。」

冬の外出を誘ったのは兄で、同意したのは自分。

だからどっちが悪いわけでもない。

それでもエドワードは自分のせいで、アルフォンスを亡くしたと嘆き悲しむだろう。

今のスカーとそれが重なって見えた。

「ダメだ、絶対にダメだ。」

胸の動機が痛いほど、アルフォンスは何とかしないとと思った。

でも、考えれば考えるほど絶望的な思想ばかりで思うようにまとまらない。

そうこうしているうちに、日が陰り薄暗くなってきた。

いつものようにスカーは大きな黒い羽を羽ばたかせて帰ってきた。

顔の眉間には深くしわが刻まれたままだ。

初めてこの木穴に来た時と、表情が変わらなく元通りの関係に戻ってしまっていた。

帰宅の挨拶も出来ないほど憔悴しきったアルフォンスが居て、初めの時よりも関係は悪化していると言わざるを得なかった。

無言のままスカーはテーブルにつく。

そして何も用意されていない卓上を見つめた。

とても寒いと感じた。

風も吹き込まず、ろうそくの明かりは灯っているのに外よりも暗くて寒い。

今まで一人でこうして暮らしていたはずなのに、何が違うというのか。

そう考えていた。

でも、答えはわかりきっていた。

なのに、言葉に出来ない。

誰かに話しかけることなど、長い間していなかったので口が錆付いているようだ。

一言、『目障りだ、家に帰れ』といえばきっと小さな身体を震わせて喜び、また笑顔に戻るだろう。

そしてまた、暖かなお茶を飲ませてくれる。

わかっていても、声が出なかった。

それだけ長い時間が、スカーを一人にさせていたから。

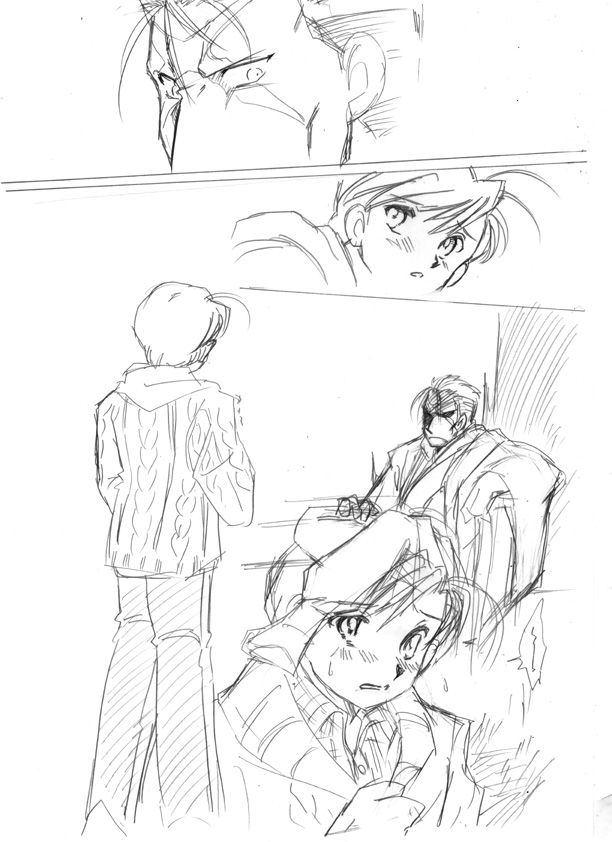

ふと気配で目の前にアルフォンスが立っている事に気がついた。

目を伏せて、暗い表情のまま。

そして搾り出すような小さな声で話し出した。

「・・・スカーさん。ボクを一度、家に帰してもらえませんか・・・。」

「何!?」

思いがけない提案に、スカーは驚きの声を上げた。

「少しだけ・・・1時間で良いんです。家に帰してくれませんか?その後は好きにしてかまわないから。」

「…そんな事、そうかと同意すると思っているのか?」

「せめて30分だけでもいい、お願いです。」

「馬鹿な事を。帰って何をするのだ?もし逃げればお前の兄とやらを喰ってやるぞ。」

「逃げないよ!だから兄さんには手を出すな!!」

俯いて覇気のなかった顔に、力がこもった。

怒りを知らない子だと思っていたが、そうではなかったようだ。

「せめて手紙くらい出させてよ。別れ位言わせてくれたっていいじゃないか。」

泣きそうな顔をして、睨んでくる。

絶望の中で、出来る最低限の事を探した結果なのだ。

「…手紙書いたのか?」

「うん。」

「見せてみろ、それから判断する。」

手帳から切り離した紙に、綺麗な文字が並んでいた。

その内容にスカーはまた驚いた。

絶望的な言葉は一つもない。

反対に楽しげな様子がたくさん書き込まれているのだ。

大鷲と毎晩、お茶を楽しんでいるとか。

空を飛んだ時、とても気持ちが良かったとか。

木穴から見る景色は壮大で、とても眺めがよくいつまで見ててもあきないだとか。

ここが気に入ったと、最後に締められている。

これから食われるモノの手紙ではなかった。

「これを兄に渡すのか?」

「そうだよ。嘘は一つも書いてない。」

「…肝心な事が抜けているではないか。」

「それは要らない情報だから書かないんだ。お前にはどうだっていい事だろう。」

スカーは少なからずその言葉に、胸が痛んだ。

この少年からそんな風に言われるとは思っていなかったから。

今まで彼から『お前』というように呼ばれることはなかった。

でも、これは明日食べる食料なのだ。と、気持ちをすぐに切り替えた。

「で、帰してくれるの?」

「ふん、そんななんの為にもならない事しなくてはならないのだ?」

「そんな…お願いします。せめて手紙を兄さんに渡してください。三本杉の根元に家があるんだ。」

「そうか、そこに兄が居るのか。ならば来年の誕生日に喰ってやろう。」

「なっ!!」

スカーは兄の為にそこまでしようとするアルフォンスが、憎く思えた。

自分は兄の為に何も出来なかったから。

「何でもするから、兄さんに手を出すな!」

小さな身体で座っているスカーに食ってかかった。

どこまで兄を慕い、思う弟なのかと意地悪な考えが浮かんだ。

所詮、兄弟といえどもいざとなったら自分が可愛いだろう。

無理難題な提案をすれば、大人しくなるだろうとスカーは思った。

だからこんな事を言ってみる。

「ならば、裸になってベッドに寝ろ。」

「え?」

「もう長い事、抱いていない。相手になってもらおうか?」

「え…、でもボクは男で…それに…ごつごつしてるし…。」

「鷲の同性愛は一般的だ。問題ない。」

「でも、ボクは…。」

シャツの裾を下に引っ張り、アルフォンスはおずおずと後ずさりをする。

そんな要望を言われるとは思っていなかったからだ。

その姿を見て、スカーは心の中でそれ見た事かと嗤う。

「さあもう寝ろ。味が悪くなる。明日はオレの誕生日だからな。」

そういうと席を立ち、ベッドへと向かった。

「ま、待って!!本当に兄さんに手紙を渡してくれる?」

「ああ、大人しく抱かれて、明日喰われるなら手紙くらい渡してやる。」

「兄さんには手を出さない?」

「それも約束してやろう。」

「…なら、わかった。」