誕生日まであと4日。

朝起きるとアルフォンスは、スカーを起こした。

朝食を食べるためと、きちんと朝起きたほうが身体に良いと思ったからだ。

すこしだけ、午前中早くに出かけて貰いたいという思いもあった。

「今日はラズベリーだよ。ちょっと酸っぱいけど、いいかな?」

返事も聞かずに、アルフォンスはスカーの前に当たり前の様にお茶とともに用意した。

スカーの方も何も言わず黙って食べる。

「・・・今夜も、お茶を飲むのか?」

「もちろん。」

「そうか・・・。」

そういうとまたスカーは壁のカレンダーにバツをつけて空へと飛び立っていった。

アルフォンスはスカーが出かけると、部屋を掃除してからリュックの中に隠してあるほどいたセーターを出した。

1つ目のセーターは今日ほどき終わって毛糸にし、足場になる輪を作る作業に入っている。

このペースなら、最終日の1日前に完成して脱出できそうだ。

「外は寒いけど、食べられるよりマシ。上着も2枚着るし大丈夫だろう。」

ふんふんと鼻歌まじりに、器用にはしごを作っていた。

お昼を食べるのも忘れて、気がつけば日が陰りそうだ。

スカーが帰ってくる時間になり、慌てて毛糸をまたリュックの底に隠す。

見つかったら、計画が台無しになる。

すべてしまい終わった頃、スカーは木穴へ戻ってきてアルフォンスはひやりとした。

昨日よりもだいぶ早い時間の帰宅だった。

『明日はもう少し早めに作業を終わらせないといけないな。』

そう思いながら、お茶の用意を始めた。

夕食を共にし、今日はチキンの香草焼きを食べた。

そしていつもの様に、アルフォンスはスカーに話しかける。

「ねえ、その傷の話聞いてもいい?」

「あ?いいが…なぜ知りたい?」

「だって、一緒に居るのにお互いを知らないのは勿体ないでしょ?」

「…変わったガキだ。」

「アルフォンスだってば。アルでいいけど。」

ぐいっとお茶を飲むと、無言でスカーはカップをアルフォンスへ差し出した。

それに黙って、おかわりを注ぐ。

「これはな…キツネにやられた。」

「キツネ!?襲われたの?」

「ああ…、ウサギを狙って下降した時に飛びつかれてな…。」

「うわっ、怖いね。」

この辺のキツネはずるがしこい。

細い吊り目をしていて、卑怯な真似ばかりする。

中でもキンブリ―というキツネは黒ぎつねで悪名高い。

そのキンブリ―に襲われたのだという。

「よく助かったね。」

「…兄が…助けてくれた。」

「え、お兄さん?」

「ウサギを巣穴に追い込んだのだが、深追いしすぎてな。」

「それで?」

「キツネがオレを狙っていたのに気が付かず、襲われた。」

深くスカーの眉間にしわが寄る。

苦しげな表情を見せた。

「大けがを負ったが、兄が間に入り込んで逃がしてくれた。」

「…そう、で…お兄さんは?」

「キツネに殺された。…オレが殺したのも同然だ。」

強く拳を握りしめて、スカーは口元を歪めた。

自責の念から、仲間から離れ名前を捨てて、一人孤独に暮らしていたのだ。

生き残った自分が、のうのうと暮らせるものかと…。

少しそれについて考えたアルフォンスは、

「それ、間違ってると思う。」

と大きな身体のスカーに対して、まっすぐに金の瞳を向けてきっぱりと言い放った。

いつものようなにこやかな顔でなく、真剣な面持ちで。

「うるさい、ガキ。お前に何がわかるのだ。」

「わかるよ。だってボクも兄さんが襲われたらそうするもの。」

当たり前の事を、何でわからないのだろうという風にアルフォンスは首をかしげた。

「後悔して謝ってもらう為に助けたんじゃないだろ?ボクならせっかく助けた命なんだから、楽しく暮らしてほしいけどな。」

「…戯言を…。」

「そうかな?スカーさんのお兄さんて、恨んだりする様なそういう人じゃないんでしょ?じゃなかったら、命がけで守ろうとするもんか。」

「知ったような事をいうな!」

「だって間違ってる!嫌だよ、助けた事が不幸になるなんて。ボクなら安心して死ねない。死んだことを後悔する。」

「何を馬鹿な…。」

「スカーさんはお兄さんの為にも幸せになるべきだ。その義務と責任がある。」

その言葉にスカーはズカッと椅子から立ち上がり、怒りを露わにしたがアルフォンスは怯まなかった。

眉間にしわを寄せて睨んでいるのは、アルフォンスの方だった。

その頑なな態度にスカーの方が身をひるがえして、背を向けた。

逃げたのはスカーの方だった。

「…オレは寝る。」

そう一言つぶやくと、スカーはベッドへと身を横たえた。

だれもそんな風に言わなかった。

『幸せになれ』

なんて、声をかけるものなど今まで居なかったのだ。

立派な兄だったから、自分の方が死ぬべきだったと後悔の念ばかりでそんな考えを思った事もない。

『幸せになれ』

温かなベッドの中で、眠れずにスカーはその言葉を反芻する。

そういえばと思い出し、言われた気がしていた。

昔、誰かに…。

いつもより早めに終わってしまったお茶の時間。

アルフォンスがロウソクを吹き消すと、木穴は真っ暗になる。

今日は夜に風が強くなってきた。

ぴゅうぴゅうと、冷たい風が音を鳴らし木穴の中も寒い。

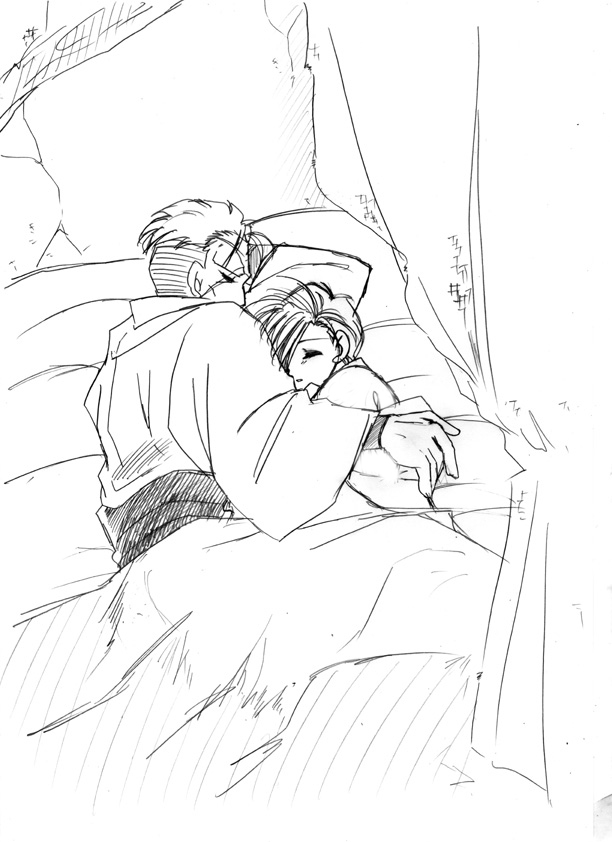

ふと気が付き、起き上がったスカーはアルフォンスに近づいた。

上着を2枚乗せただけの寝具で、寒そうに縮こまって寝ていた。

「…ふん、食う前に病気にでもなられたら味が落ちるからな。」

そう呟いてアルフォンスの身体を抱え上げてベッドに寝かせた。

一緒に毛布を掛け、お互いの温かさでいつもよりも快適になる。

手足を小さく引込めていたアルフォンスも、だんだんと伸びていく。

ガキの癖に生意気だと、スカーは思う。

『幸せになれ』

こんなガキに言われるなんて、フッと鼻で笑った。

その時、思い出したのだ。

幼い頃、言われた兄の言葉を。

『お前は幸せになれ。』

父も母も亡くし、悲しんでいた時に兄がそう自分に言った事を。

そうなる事が、両親の望みで自分の望みであると。

すっかり忘れていたが、アルフォンスの真摯な目は兄に似ていると思った。

まっすぐで、高貴で穢れのない目。

その夜スカーは久しぶりに身も心も暖かく寝る事が出来た。

朝、目を覚ましたアルフォンスは驚いた。

さっきまで兄の夢を見ていて、起きたら目の前にスカーが居たからだ。

暖かい春の草原の中を、エドワードと遊んでいる楽しい夢だった。

「…スカーさん、ちょっと兄さんと同じ匂いがする…。」

冬の寒い日は、こうしてエドワードと同じベッドを共にすることもある。

お互いの体温を分け合って、ぬくぬくと布団にもぐるのだ。

包み込むように抱えてくれるスカーの寝方は、兄にそっくりだった。

「あったかい。」

そうしてまたアルフォンスは目を閉じた。

その頃エドワードはリンとその家臣とともに、大鷲の住む木のそばまでやってきた。

木は想像以上に高く、外を登って行くのは無理だと思った。

しかも登っている最中に、大鷲に見つかれば逆に襲われて食べられてしまうかもしれない。

「どうすっかな…。」

天を衝くように見える大木だ。

エドワードは木に触れてみた。

「なあ、この木の中側から削っていけないかな?」

「なかがわヲ?」

「ああ、くり抜く様に上へ掘るんだよ。ダメか?」

「まあ、家臣たちを集めれバ、てっぺんまで行くダロう。」

「それだっ!!頼む、手伝ってくれ。」

「助けてもらっタお礼だ。協力してヤル。」

「サンキュ!!」

こうしてエドワードは、リン達とともに木にトンネルを掘る作戦を始めた。