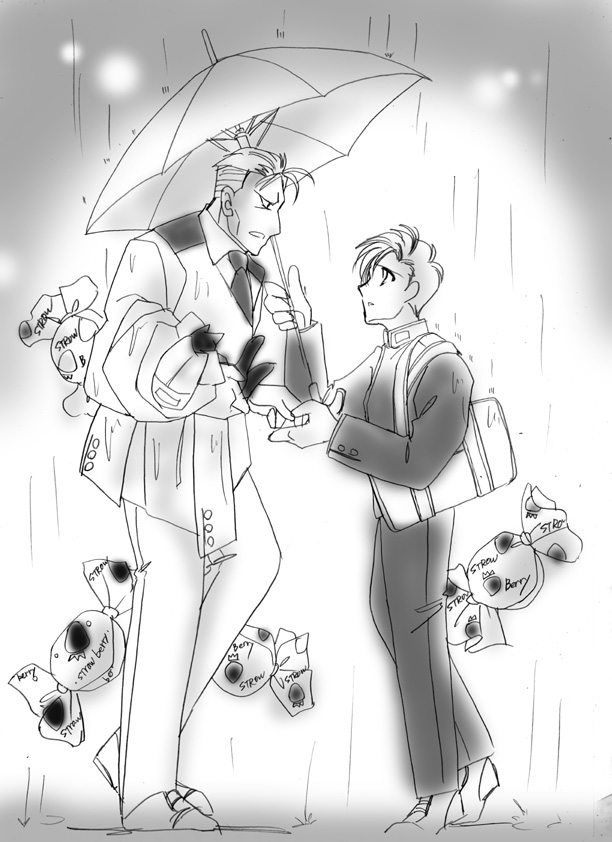

声の主は見上げるほどの大きな体格で、背広を着た色黒の男性だった。

眉間にはしわがより、不機嫌そうな面持ちで見ている。

それを無視してアルフォンスは、猫を抱き上げようとした。

怒られようと、もう放ってはおけなかったからだ。

「触るなと言ってるだろう。制服が血で汚れるぞ」

「でも、このままじゃ猫が死んでしまいます」

「君はこの学校を受けに来た生徒だろう?ならば試験へ行け」

「そんな…」

言い方から、この高校の教員なのだと知った。

冷たい対応だが、それが正解なのもわかっている。

たかが見知らぬ野良猫一匹の命と、自分の人生。

その分岐点でもあり、このネコを助ける事はこれからの行く道を大きく変える事かもしれない。

だからと言って、冷たい雨にさらされて息絶えていく猫をそのままになんて自分には無理だ。

そう反論しようとしたが、次の瞬間その教師は戸惑いもせずに血に濡れた猫を抱き上げていた。

背広の色が雨と血でみるみる濃い色へと変わっていく。

「この猫は責任もって病院へ連れて行く。だから君はしっかりと試験へと望め」

「…で、でも…」

「いいから行け。そして合格して報告に来い。大丈夫、猫は元気になる」

そういわれたが、身体が震えて仕方がなかった。

教師の胸に抱かれている猫を覗き込むと、苦しそうにだが「にゃあ」と小さく鳴いた。

まるで猫自身も「大丈夫」と言っているかのようだ。

これ以上押し問答していても、猫の為にもならないとアルフォンスは判断した。

一刻も早く病院へと連れて行ってもらいたいから。

「…わかりました。必ず受かって、報告に行きます。それに、猫のせいで不合格になったなんて言い訳もしません」

その言葉に強面の男の顔が若干だが、微笑んだように見えた。

そしてゆっくりとうなずく。

「うむ、待っているぞ」

「はい、頑張ります」

「…そうだ、これを…」

背広のポケットから小さな包み紙を出した。

それはイチゴの絵柄の付いたアメだ。

この体格のいかつい男性教諭のイメージとはかけ離れた可愛らしい物だったので、アルフォンスは面食らってしまった。

何故こんなものを差し出したのかと、首をかしげて不思議そうに見つめる。

「本来なら校内は菓子の飲食は禁止だが、気持ちを落ち着けるためには甘いものがいいだろう。持っていきなさい」

「あ、ありがとうございます!」

「健闘を祈る」

そこから校門へと入っていくと、男は他の教諭に話しかけていた。

多分、病院に連れて行くのであとは頼むとでも言ったのだろう。

心の中で何度もアルフォンスは「大丈夫、大丈夫」と呟きながら、猫の心配を打ち消した。

席に着くとガタガタと震える指先でもらったアメの包装をやぶいて、口の中に放り込んだ。

甘いイチゴの香りが広がってゆく。

寒さのせいで震えていたのではなく、怖かったのだ。

目の前で小さな命が消えてしまうのではないかという光景が。

しかし、その恐ろしかった気持ちが、口の中で溶けていくアメの様に少しづつ消えていく。

あの先生に任せられたことで、安心したのだった。

きっとあの先生なら、病院へと連れて行き手厚く面倒を見てくれるだろう。

そんな安心感を与えてくれる人だった。

そうでなければ、こうして心安らかに試験に望めなかっただろう。

「先生の為にも…全力を出さなくっちゃ…。そして入学式に報告に行くんだ」

その甲斐があってか、アルフォンスは首席で入試を合格した。

今、こうして兄を同じ高校に通えているのもスカーのおかげだと思っている。

兄からあの時の教師がスカーであることも聞き、入学式の後に報告しようと息巻いていた。

そして、猫の事も聞こうと思っていたのだった。

なのに、スカーは何も憶えていなかった。

がっかりはしたものの、当然の事として行動していたスカーをもっと尊敬の目で見るようになっていたのだった。

***